Millones de esponjas marinas antiguas explican la sorprendente riqueza de sílice en el complejo de Phosphoria

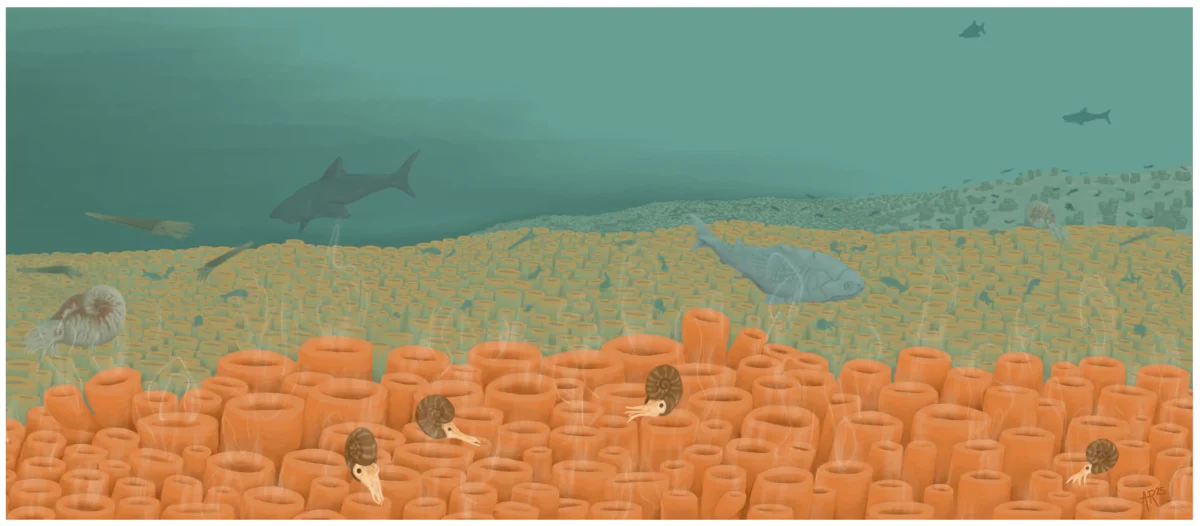

El estudio identifica vastas praderas de esponjas marinas que moldearon la geología del oeste de EE. UU., revelando cómo millones de organismos transformaron el fondo marino del Pérmico

Autor - Aldo Venuta Rodríguez

4 min lectura

Durante décadas, el Complejo de Rocas de Phosphoria, un gigantesco conjunto geológico que se extiende por cinco estados del oeste de EE. UU., ha sido famoso por sus depósitos de fosfato y capas de sílex difíciles de interpretar. Ahora, un nuevo estudio revisado por pares aclara el misterio y revela que este paisaje rocoso fue, hace casi 300 millones de años, el hogar de enormes praderas de esponjas marinas.

Este hallazgo cambia por completo la forma en que se entendía la cuenca. Los investigadores descubrieron que muchas estructuras de sílex cilíndrico, antes clasificadas como icnofósiles o formaciones inorgánicas, son en realidad los cuerpos fosilizados de estas esponjas. Estaban conservados in situ y distribuidos a lo largo de unos 600 kilómetros de costa del antiguo océano Pantalásico.

La investigación examina depósitos fósiles mal diagnosticados y demuestra que estas comunidades de esponjas no solo existieron ampliamente, sino que también dominaron la producción de sedimentos silíceos en la región. Ese aporte masivo de espículas —las pequeñas estructuras de sílice que forman el “esqueleto” de las esponjas— habría generado la enorme cantidad de sílex que hoy caracteriza a Phosphoria.

Los autores del estudio analizaron muestras de Nevada, Utah, Idaho, Wyoming y Montana. Allí identificaron cilindros verticales de sílex muy densos, de hasta 150 centímetros de altura, con núcleos repletos de espículas fracturadas. Según los científicos, la distribución y la orientación de estas estructuras solo se explican si proceden de esponjas que crecían parcialmente enterradas en el sedimento, un hábito conocido en especies modernas.

Lo más llamativo del trabajo es la escala. Interpolando la presencia de estos fósiles en decenas de localidades, los investigadores estiman que las antiguas praderas pudieron extenderse más de 630 kilómetros. Con densidades de hasta 100 esponjas por metro cuadrado —observadas en algunos afloramientos—, la cifra total se elevaría a miles de millones de organismos.

El estudio también aborda por qué estas esponjas se conservaron tan bien. La clave estaría en una combinación de baja energía hidrodinámica, suficiente oxigenación del fondo marino y una sedimentación que enterraba los cuerpos antes de que se desintegraran. Al descomponerse, las espículas liberaban sílice que se redistribuía y endurecía con patrones concéntricos característicos, formando el sílex actual.

Los autores remarcan que la presencia de esponjas no solo explica la abundancia de sílice, sino que también ayuda a resolver debates sobre la paleoceanografía de la cuenca. Durante ciertos periodos, las aguas profundas del área fueron disóxicas, lo que afectaba a qué organismos podían colonizar el fondo. Las esponjas prosperaron en franjas intermedias de la rampa marina, mientras que condiciones extremas en el centro de la cuenca impedían su desarrollo.

El hallazgo tiene implicaciones amplias. Sugiere que buena parte del sílex del Pérmico medio del oeste de Norteamérica proviene de ecosistemas biológicos enormes y hasta ahora no reconocidos. Además, demuestra que estructuras consideradas “misteriosas” durante décadas eran, en realidad, una gigantesca fábrica natural de vidrio creada por millones de esponjas.

Los resultados fueron publicados en PLOS ONE por un equipo de la Universidad Estatal de Idaho, la Universidad de Utah, la Boise State University y colaboradores. El estudio fue financiado por instituciones como la American Chemical Society, la Geological Society, la Paleontological Society y el Premio Geslin de Geociencias.

Fuente: PLOS One

Preguntas frecuentes

Que las capas de sílex del complejo se formaron gracias a enormes praderas de esponjas marinas que vivieron hace unos 300 millones de años, y no por procesos puramente inorgánicos como se pensaba.

Al morir, las esponjas liberaban millones de espículas de sílice que se redistribuyeron y solidificaron, generando los depósitos de sílex característicos del complejo de Phosphoria.

Los investigadores estiman que se extendieron más de 630 kilómetros, con densidades de hasta 100 esponjas por metro cuadrado, lo que equivale a miles de millones de organismos.

Gracias a un entorno marino con baja energía, buena oxigenación y una rápida sedimentación que enterró los cuerpos antes de que se desintegraran, preservando sus estructuras de sílice.

Continúa informándote

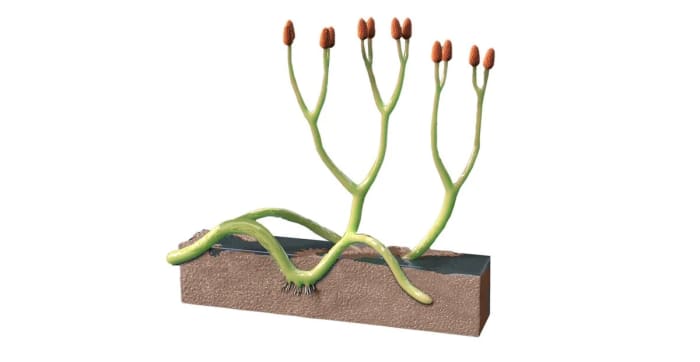

Hallan en Escocia un hongo de más de 400 millones de años conservado en una planta fósil

Un fósil de Escocia revela un hongo simbiótico de 407 millones de años, conservado dentro de una planta primitiva. El hallazgo muestra cómo las primeras plantas ya dependían de hongos para sobrevivir

Científicos secuencian el ARN más antiguo conocido a partir de un mamut lanudo

Los investigadores lograron secuenciar el ARN más antiguo conocido de un mamut lanudo conservado en el permafrost, revelando nuevos datos sobre su biología y estado celular

Tainrakuasuchus bellator: el depredador acorazado que antecedió a los dinosaurios

Paleontólogos brasileños descubren a Tainrakuasuchus bellator, un reptil carnívoro acorazado que vivió hace 240 millones de años y revela la conexión entre Sudamérica y África antes de los dinosaurios

Un gigantesco cráter descubierto en China revela el mayor impacto terrestre de los últimos 10.000 años

Científicos en China descubrieron el cráter Jinlin, de 900 metros de ancho, el mayor impacto terrestre conocido del Holoceno y una pieza clave para entender la historia reciente de la Tierra

Los continentes se desprenden desde abajo y alimentan volcanes ocultos en los océanos

Investigadores de la Universidad de Southampton descubren que los continentes se erosionan desde las profundidades y liberan material que alimenta volcanes submarinos en los océanos

Los árboles de la Edad de Hielo ayudaron a estabilizar el clima liberando CO₂ a la atmósfera terrestre

Un estudio de Penn State revela que los árboles del último período glacial liberaban CO₂, ayudando a mantener estable el clima de la Tierra