¿De qué sirve conquistar Marte si destruimos la Tierra primero?

Conquistar Marte parece un sueño épico, pero ¿qué sentido tiene si no somos capaces de preservar nuestro propio planeta Tierra?

3 min lectura

Autor - Aldo Venuta Rodríguez

La ambición humana por colonizar otros planetas se ha convertido en un símbolo de progreso. Sin embargo, la paradoja es evidente: ¿qué legitimidad tiene buscar nuevos mundos cuando ni siquiera sabemos cuidar el nuestro?

Desde hace décadas, la carrera espacial ha capturado la imaginación colectiva. Misiones a Marte, proyectos de terraformación y sueños de asentamientos humanos dominan los titulares. El avance tecnológico es innegable, pero la pregunta incómoda persiste: si hemos sido incapaces de proteger la Tierra, ¿qué garantiza que seremos mejores guardianes de un nuevo planeta?

El calentamiento global, la pérdida de biodiversidad, la contaminación de los océanos y el agotamiento de recursos vitales no son amenazas futuras: son realidades actuales. Mientras invertimos miles de millones de dólares en tecnologías para sobrevivir en ambientes hostiles, ignoramos la posibilidad de revertir los daños que hemos causado en el único hogar que realmente tenemos.

Marte, con su atmósfera irrespirable y su suelo estéril, representa un desafío titánico. Transformarlo en un refugio humano podría llevar siglos, si es que resulta posible. Irónicamente, nos preparamos para crear vida en un planeta muerto mientras permitimos que la vida en la Tierra, vibrante y milagrosa, se degrade a un ritmo alarmante.

El problema no es la exploración espacial en sí. Explorar, descubrir y expandir nuestros horizontes está en el ADN humano. El problema es la lógica que la impulsa: escapar de las consecuencias de nuestros propios actos, en lugar de enfrentarlas. No se trata de elegir entre la Tierra y Marte. Se trata de comprender que la preservación de nuestro planeta debe ser la prioridad absoluta antes de exportar nuestros errores al cosmos.

La Tierra es el único lugar, hasta ahora, que conocemos capaz de sostener la vida humana. Su equilibrio delicado, su diversidad exuberante, su belleza natural, son irrepetibles. Pensar que podemos abandonarla como si fuera una herramienta rota para empezar de cero en otro mundo revela una peligrosa mezcla de arrogancia e inmadurez.

Invertir en ciencia espacial es valioso, pero debería ir de la mano de una inversión aún mayor en la restauración ecológica, en el desarrollo sostenible, en la educación ambiental y en la justicia climática. Porque ningún planeta, por fascinante que sea, podrá sustituir lo que estamos perdiendo aquí.

Conquistar Marte puede ser un sueño épico. Pero conquistar el respeto por la Tierra sería una hazaña aún mayor. La verdadera prueba de nuestra madurez como civilización no será plantar una bandera en otro planeta, sino aprender a vivir en equilibrio con el que nos dio la vida.

Preguntas frecuentes

- 💬 Porque refleja la idea de escapar de los problemas de la Tierra en lugar de solucionarlos primero.

- 💬 Su atmósfera hostil, falta de agua líquida estable y enormes costos de supervivencia humana.

- 💬 Restaurar los ecosistemas de la Tierra, frenar el cambio climático y garantizar la sostenibilidad.

- 💬 No, pero la preservación de nuestro planeta debe ser siempre la prioridad absoluta.

Continúa informándote

Continúa informándote

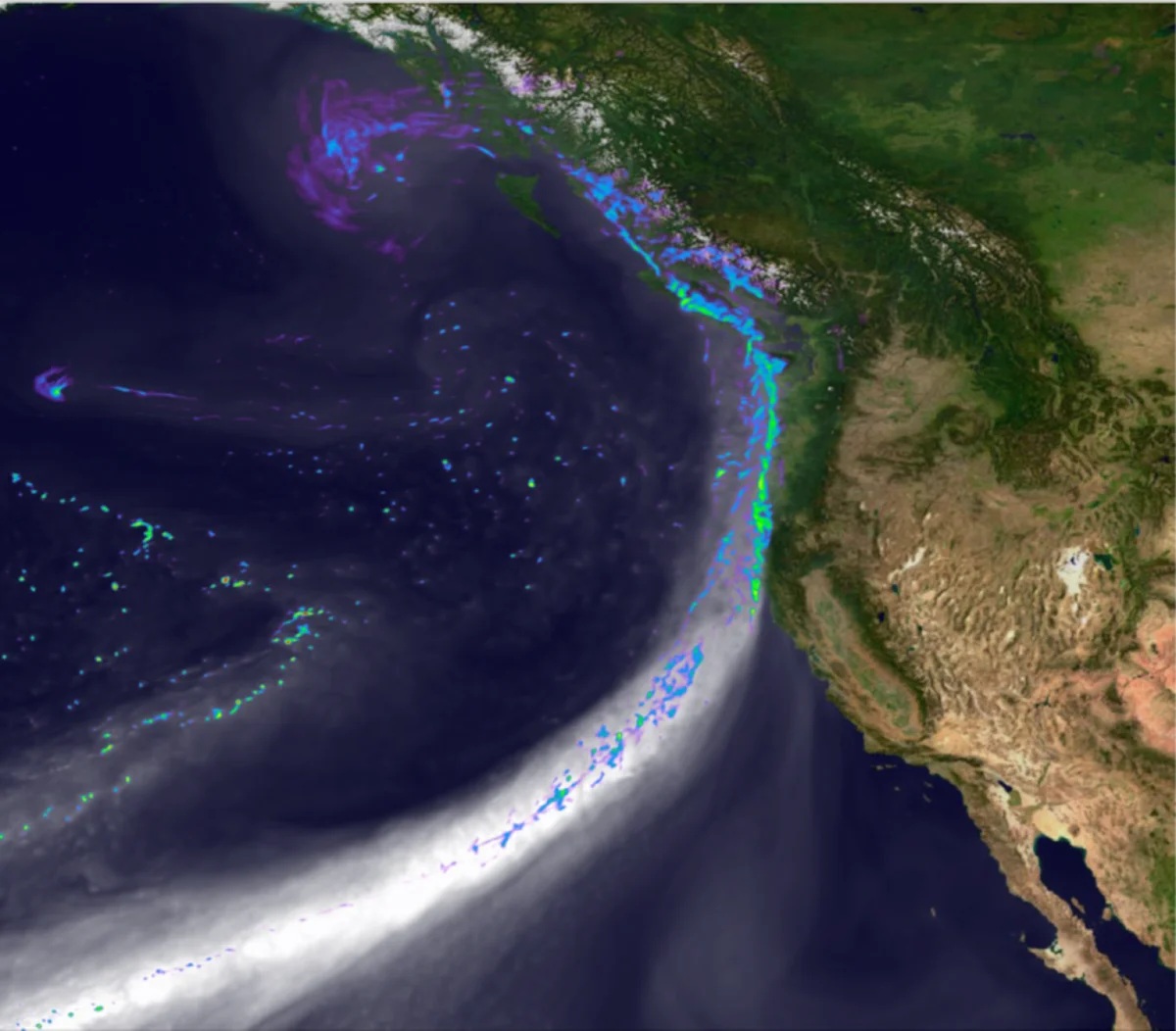

Sensor espacial de la NASA revela contaminación del río Tijuana desde la órbita

El instrumento EMIT a bordo de la Estación Espacial Internacional identifica aguas residuales y bacterias dañinas en las costas de California

La despoblación humana en Japón no mejora la biodiversidad como se esperaba

Estudio de 17 años en 158 sitios desafía la creencia de que menos humanos automáticamente beneficia a la naturaleza y los ecosistemas

El sonido más fuerte de la historia humana se escuchó a 5.000 kilómetros

La erupción del volcán Krakatoa en 1883 generó 310 decibelios, un estruendo que rompió tímpanos a 160 kilómetros y causó ondas de choque que dieron siete vueltas al mundo

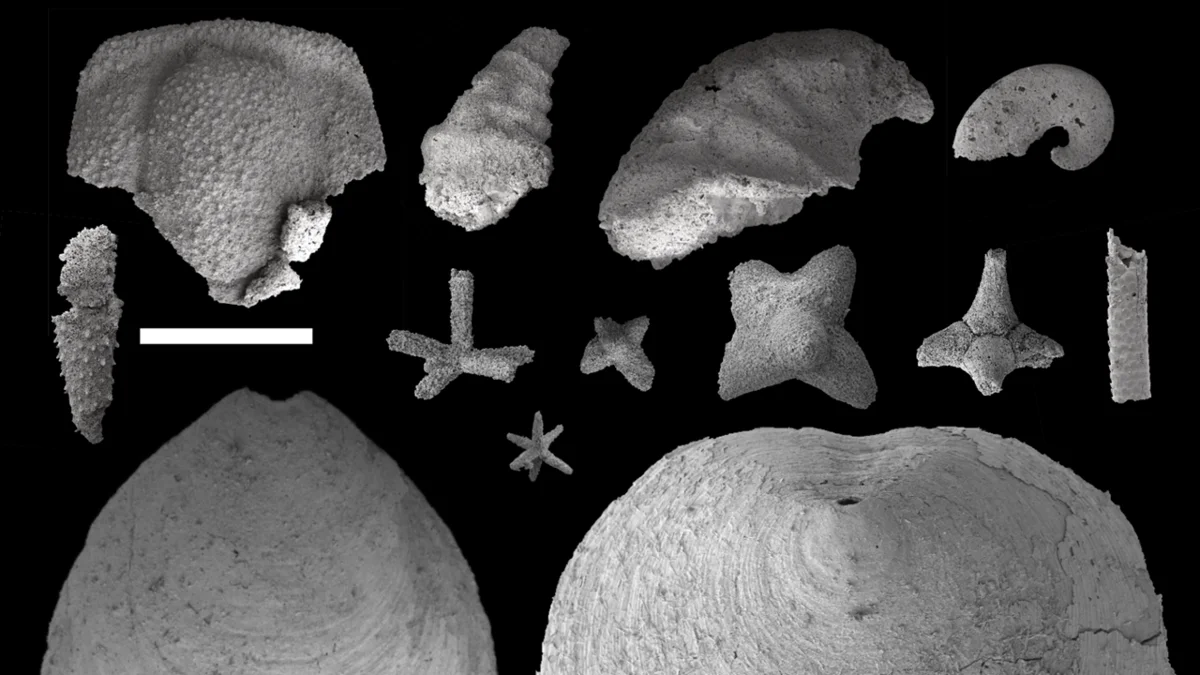

Fósiles de 514 millones de años revelan secretos de los primeros arrecifes terrestres

Investigadores de la Universidad de Missouri descubren que los arrecifes primitivos funcionaban de manera completamente diferente a los actuales ecosistemas marinos

NSF aprueba fase final de diseño para el telescopio Gigante de Magallanes

La Fundación Nacional de Ciencias da luz verde al observatorio para avanzar hacia la financiación federal tras años de construcción con inversión privada

Las condiciones del terreno determinan si lluvias extremas causarán inundaciones devastadoras

Investigadores de Cambridge descubren que la humedad del suelo previa puede multiplicar por 4.5 el caudal de los ríos durante tormentas.

Tesla anuncia incremento de 5.000 dólares en los precios para Model S y X tras actualización en EE.UU.

Tesla eleva los precios de sus modelos premium tras implementar actualizaciones en sus vehículos de gama alta en el mercado estadounidense.

El 98% de pangolines africanos se cazan por su carne, no por sus escamas

Nuevas pruebas muestran que la caza de pangolines africanos responde sobre todo a la demanda local de carne, no al mercado asiático

Científicos de la NASA estudian rayos y tormentas eléctricas desde la estación espacial internacional

Instrumentos espaciales revelan sprites, elfos y descargas que interrumpen comunicaciones y amenazan aeronaves en la atmósfera superior

El volcán Kilauea de Hawái está creando nuevas tierras: cómo la lava forma territorio cada año

El volcán Kilauea crea nuevas tierras en Hawái, con lava que forma territorio constantemente. 177 hectáreas añadidas desde 1983.