No necesitamos más inteligencia artificial, necesitamos más inteligencia humana

Mientras la IA avanza a pasos agigantados, la inteligencia humana parece retroceder ante la apatía, la desinformación y la desconexión social

4 min lectura

Autor - Aldo Venuta Rodríguez

Cada semana nos asombra un nuevo avance en inteligencia artificial: sistemas que dibujan, escriben, programan, predicen enfermedades e incluso crean otras inteligencias. Pero mientras celebramos estos logros, evitamos mirar con atención un fenómeno preocupante: el retroceso progresivo de nuestra propia inteligencia como especie. No se trata de cociente intelectual, sino de juicio, empatía, pensamiento crítico y capacidad de distinguir lo importante de lo banal.

Estamos formando generaciones que saben cómo usar herramientas avanzadas pero que no saben cuestionarlas. En un mundo donde las máquinas aprenden cada vez más, los humanos leen cada vez menos. Y lo peor: confundimos eficiencia con sabiduría, datos con comprensión, automatización con progreso.

Más máquinas, menos humanidad

Los algoritmos deciden qué vemos, qué compramos, a quién seguimos, incluso con quién salimos. Cada clic es una elección delegada a sistemas que no entienden nuestras emociones, pero las manipulan con precisión quirúrgica.

El riesgo no está en que la IA sea más lista que nosotros, sino en que dejemos de pensar por nuestra cuenta. Cuando confiamos en las máquinas para definir nuestras prioridades, preferencias y vínculos, estamos erosionando la base misma de la autonomía individual.

Y lo más grave ocurre cuando les entregamos no solo tareas, sino decisiones éticas, sociales y políticas. En ese momento dejamos de ser ciudadanos para convertirnos en consumidores de soluciones prefabricadas, incapaces de discernir, dudar o elegir con verdadera responsabilidad.

Los grandes modelos de lenguaje pueden escribir textos brillantes, pero no pueden tener conciencia del sufrimiento que provocan una guerra, una mentira o una ley injusta. Sin esa conciencia, su inteligencia no es más que una imitación hueca. El problema es que muchos ya no notan la diferencia.

Una sociedad que delega su pensamiento

En las aulas, en los trabajos, en la vida diaria, la dependencia tecnológica crece, pero la curiosidad y la reflexión disminuyen. Copiamos respuestas en lugar de formular preguntas. Seguimos tendencias sin comprender sus causas.

Ante el primer dilema, preferimos buscar una "solución automática" antes que dialogar o pensar en común. Hemos llegado a un punto donde muchos jóvenes se enfrentan al mundo con habilidades técnicas, pero sin herramientas para cuestionar lo que consumen, leen o replican.

El auge de la IA no es el problema. El verdadero desafío es que no estamos entrenando a las personas para convivir con ella de forma crítica. En vez de fomentar una inteligencia artificial responsable, deberíamos priorizar una inteligencia humana despierta.

Tecnología sin ética es poder sin dirección

Cada avance tecnológico abre nuevas puertas, pero también plantea nuevos dilemas. ¿Quién diseña los algoritmos? ¿Con qué sesgos? ¿Qué consecuencias tienen sus errores? Estas no son preguntas técnicas, son preguntas éticas, filosóficas, humanas. Y si no desarrollamos una cultura capaz de plantearlas, debatirlas y responderlas, estaremos construyendo un mundo automatizado, pero intelectualmente vacío.

Necesitamos más educación, más lectura, más filosofía, más sociología, más historia. Necesitamos formar ciudadanos que piensen, no solo usuarios que consuman. Porque el futuro de la IA depende, sobre todo, del presente de nuestra inteligencia humana.

La inteligencia que importa

No se trata de detener el avance tecnológico, sino de avanzar también nosotros. De poner la misma energía en desarrollar la conciencia que ponemos en desarrollar los chips. De preguntarnos no solo qué puede hacer la IA, sino qué debemos hacer nosotros como sociedad frente a ella.

Porque no necesitamos más inteligencia artificial. Lo que realmente necesitamos es una inteligencia humana que esté a la altura de su tiempo.

Preguntas frecuentes

- 💬 Porque sin inteligencia humana crítica, la tecnología se convierte en una herramienta vacía o incluso peligrosa.

- 💬 No por sí sola. El verdadero riesgo es que dejemos de ejercer pensamiento crítico y deleguemos decisiones clave.

- 💬 Reforzar la educación, el pensamiento autónomo y el juicio ético por encima del desarrollo tecnológico.

- 💬 Ser agentes activos, no espectadores; cuestionar, debatir y decidir con responsabilidad y conciencia.

Continúa informándote

Continúa informándote

La pobreza sería mucho mayor que la oficial según un estudio de la consultora Equilibra

Un análisis de Equilibra revisa canasta y subdeclaración de ingresos y estima una pobreza urbana de 43,3 por ciento frente al 34,7 oficial

Un estudio revela que el permafrost contribuyó a casi la mitad del aumento de CO₂ después de la edad de hielo

Investigadores de la Universidad de Gotemburgo demostraron que el deshielo del permafrost liberó enormes cantidades de carbono tras la última glaciación

Los primeros caballos genéticamente modificados generan polémica en el polo argentino

Cinco potros clonados y editados con CRISPR desatan un debate en Argentina entre la innovación científica y la tradición del polo

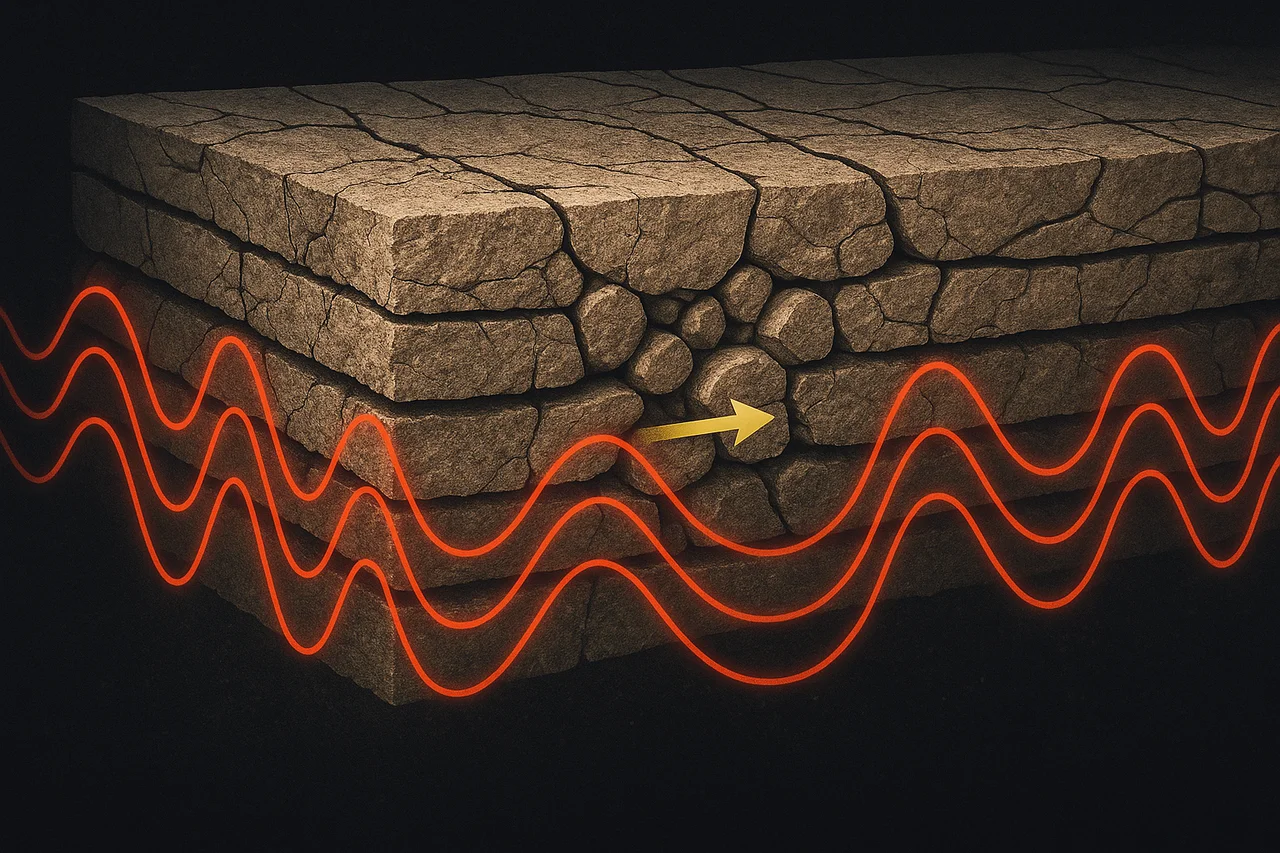

Un estudio revela la causa del enlentecimiento temporal de las ondas sísmicas después de un sismo

Investigadores del GFZ identifican la fricción entre granos de roca como la clave detrás de la ralentización de ondas sísmicas tras un terremoto

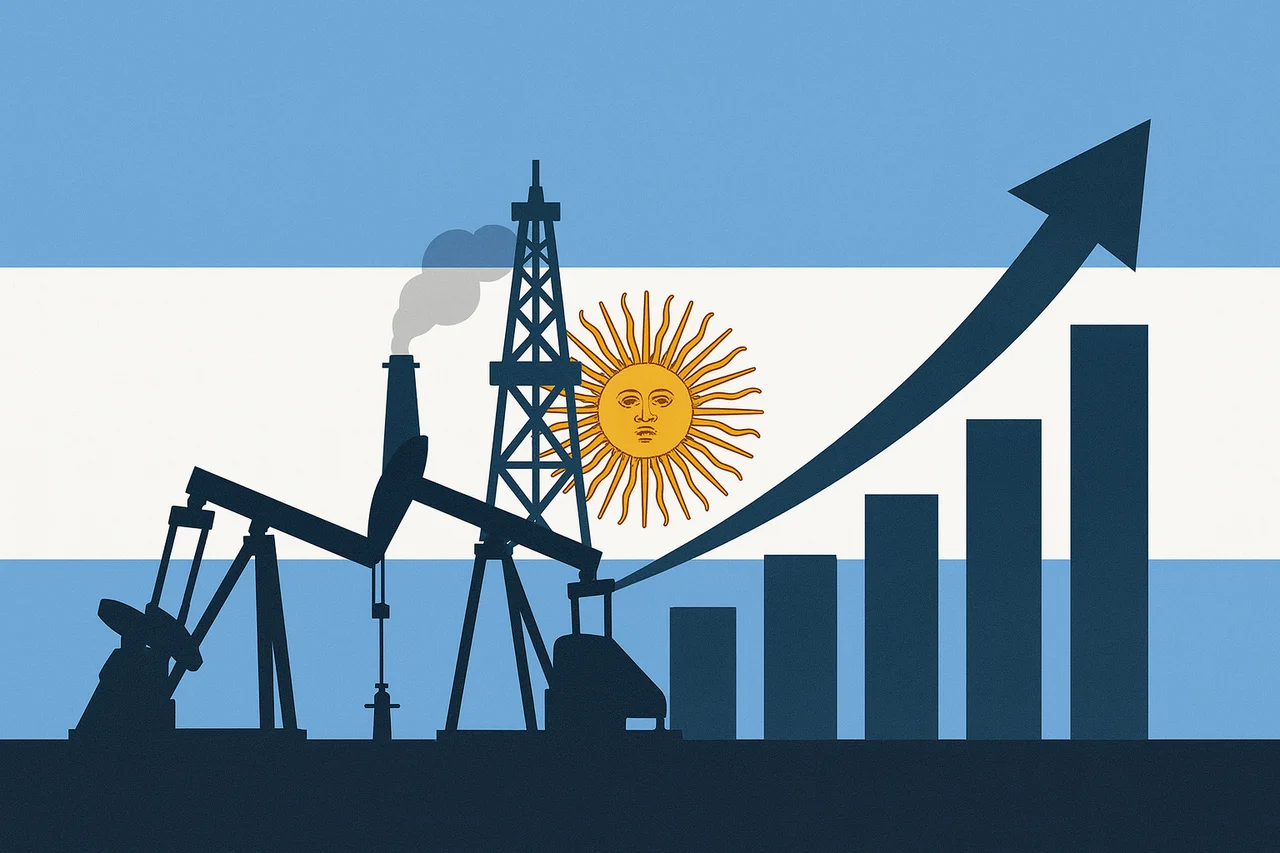

Argentina alcanza su mayor producción de petróleo en 26 años y se prepara para un nuevo récord histórico

La producción petrolera superó los 800.000 barriles diarios en julio gracias a Vaca Muerta y el país podría romper el récord de 1998 antes de fin de año

Estados Unidos despliega una flota en el Caribe y crecen las dudas sobre su verdadero objetivo

La Casa Blanca asegura que el despliegue busca combatir el narcotráfico pero Caracas y analistas lo interpretan como presión militar sobre Maduro

El cambio climático y los monzones amenazan la seguridad hídrica en el Himalaya y Asia Central

Una investigación muestra que los monzones intensifican el retroceso glaciar en Asia y ponen en riesgo el acceso al agua de más de 1400 millones de personas

La IA ya no es opcional en el trabajo: empresas despiden a quienes se niegan a usarla

Grandes tecnológicas y startups ya exigen a sus empleados usar IA en tareas diarias, despidiendo a quienes se resisten a adoptarla

Jueza federal bloquea la ampliación de deportaciones rápidas de migrantes impulsada por Trump

Una jueza suspendió expansión de deportaciones rápidas impulsada por Trump por riesgo de expulsiones erróneas y falta de debido proceso para migrantes

Descubren araña que aprovecha la luz de las luciérnagas para atraer más presas

Descubren araña que aprovecha la luz de las luciérnagas atrapadas en su telaraña como cebo para atraer más presas en bosques de Asia